本の背表紙ができる本とできない本

卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。

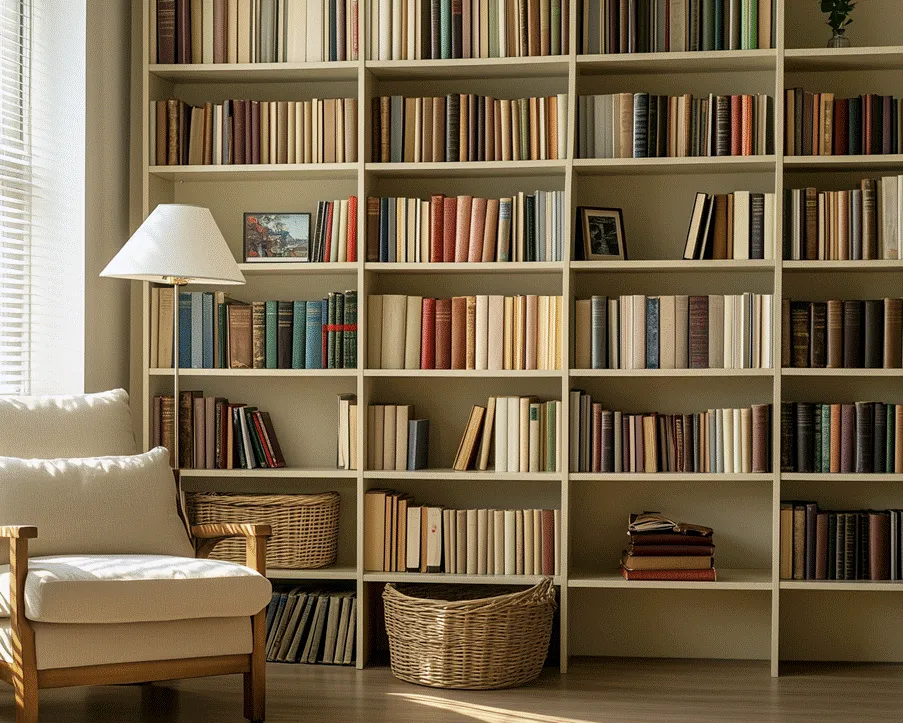

本を並べたとき、背表紙のデザインが美しいと、それだけで手に取りたくなりますよね。しかしどんな本にも背表紙がつけられるわけではありません。この記事では、背表紙ができる本とできない本の違い、そして読みやすい背表紙デザインのコツを紹介します。

背表紙ができる本は、無線綴じ

背表紙ができる本は、まず「無線綴じ」「ソフトカバー」か、「上製本」「ハードカバー」である程度があります。「無線綴じ」「ソフトカバー」は同じ意味で、本文を表紙用紙でくるんで特殊な糊で接着した本です。漫画や雑誌、文庫本などがこの製本方法で作られています。

「上製本」および「ハードカバー」は、ソフトカバーの外側を厚紙の丈夫な表紙でくるんだ豪華な製本方法です。

オブションの「ブックカバー」をつける場合も背表紙ができます。

背表紙ができない本

一方、以下のような本では背表紙が作れません。

- 中綴じ(ホチキス留め)

ページ数が少ない冊子向けで、パンフレットや小冊子に大活躍しますが、背表紙はつきません。 - 平綴じ(ホチキス留め)

これも中綴じと同様に背表紙はできません。 - リング製本

リングで綴じるため、背表紙はできません。 - 薄い無線綴じ

無線綴じでも、ページ数が少なくて本が薄すぎると、背表紙ができません。背表紙に文字を入れて読めるギリギリのラインは3mm です。それ以下の厚みだと、文字を印刷しても読めないので意味がありません。

背表紙に必要な厚みを計算する

背表紙をデザインする際、まずは作ろうとしている冊子の背表紙の厚みがわからないといけません。背表紙は本文用紙と表紙用紙の厚みとページ数で決まります。同じページ数でも紙の種類が違うと背表紙の広さは全く違うものになるので気をつけましょう。

イシダ印刷なら、お見積もりフォームに仕様を入力すると自動で背表紙の幅が算出されます。

本の厚みがわかると仕上がりがイメージしやすいです。

「薄いな」「厚いな」と感じたら本文用紙の厚みを変えてみてください。

ページ数が少ないけど背表紙を作りたい時

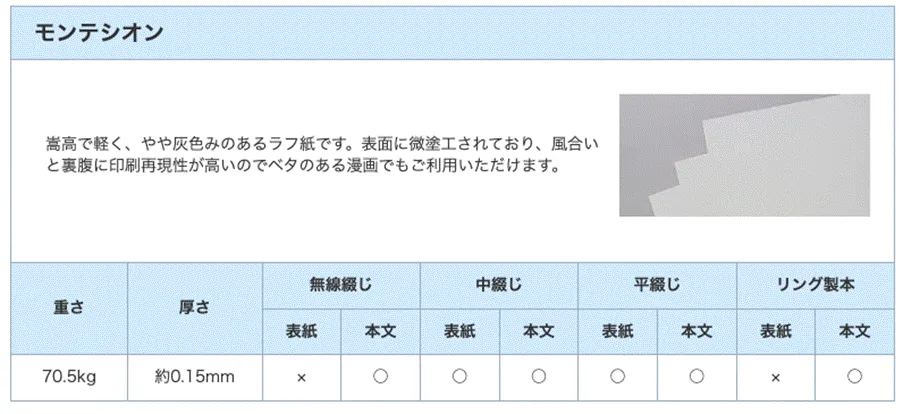

背表紙をなるべく広くしたいときにおすすめなのが、モンテシオン、モンテルキア、ラフ書籍などの「嵩高の紙」です。

嵩高とは、紙の繊維の密度が低く、重さの割に厚みのある用紙のことです。

紙の厚さは70K、110Kなど、全紙を1,000枚(板紙の場合は100枚)集めた時の重さで表現されます。

1枚あたりの薄さは湿度などによって変わるため、正確に表現できないのでこの方法がとられています。

同じ90Kでも、嵩高のふわふわした柔らかい紙なら厚みがあるし、コート紙のコシのある紙なら薄いです。

イシダ印刷の用紙紹介のページには概算の厚みが書いてあるので参考にしてください。

たとえば最も嵩高の「モンテシオン」は70.5Kで厚みが約0.15mmあります。

上質紙は70Kで約0.1mmなので、なんと1.5倍です。

100枚重ねたら15mmもの厚さになるので、重くならずに厚みのある本を作りたい時におすすめです。

「こんな本にはどんな用紙がいい?」「予算に合った仕様にしたい」など冊子作りのご相談は

電話連絡先:06-6753-9955 / 法人専用窓口:0120-264-233

(平日10:00~18:00)

またはお問合わせフォームからお気軽にお問合わせください。

印刷製本の専門スタッフがお答えしております。

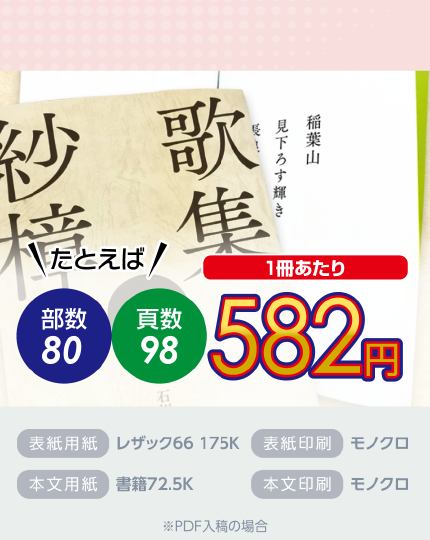

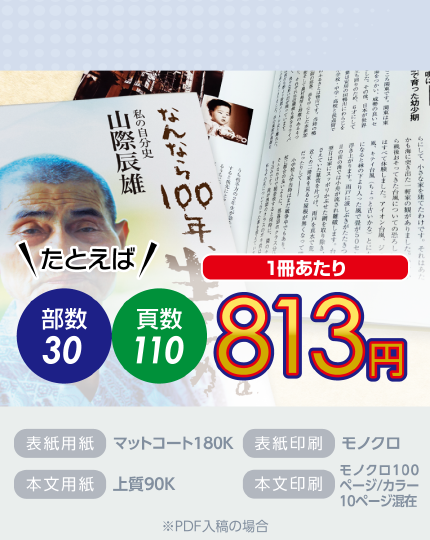

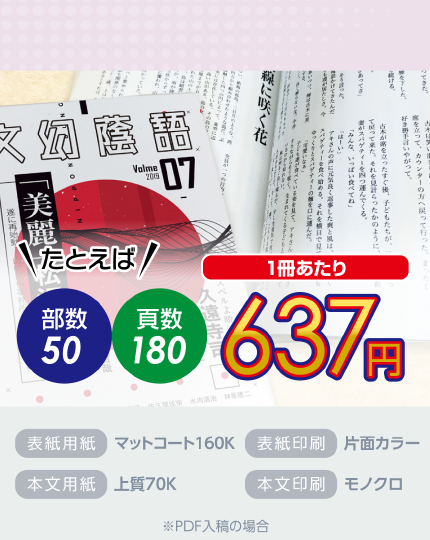

冊子のジャンルから選ぶ

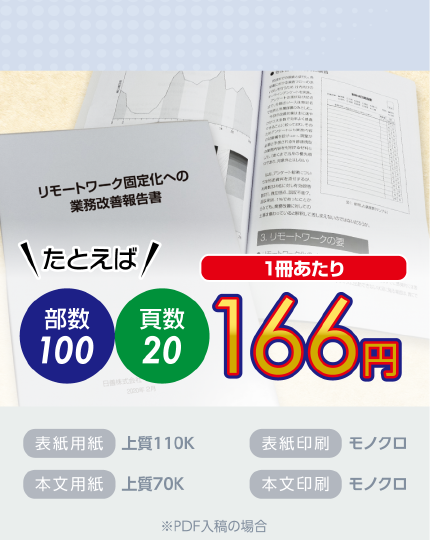

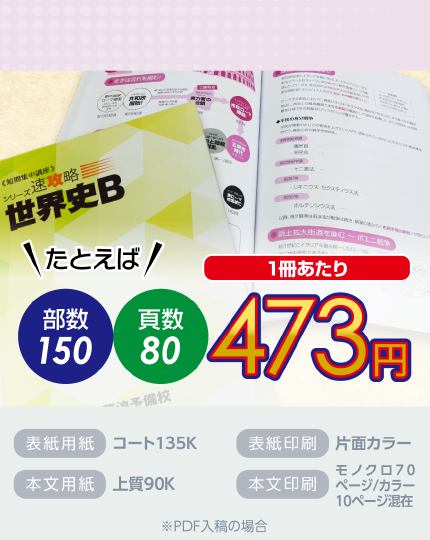

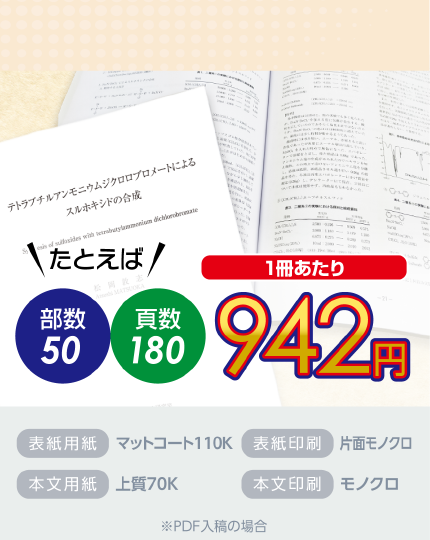

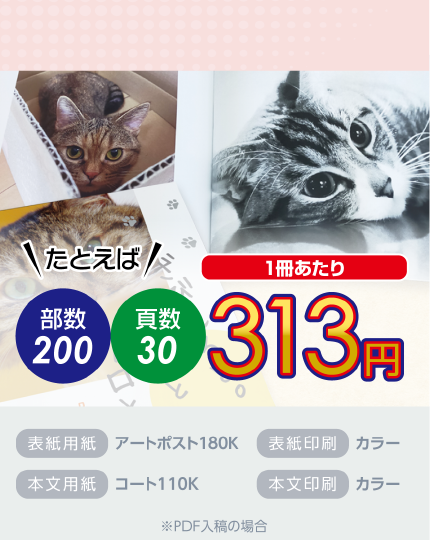

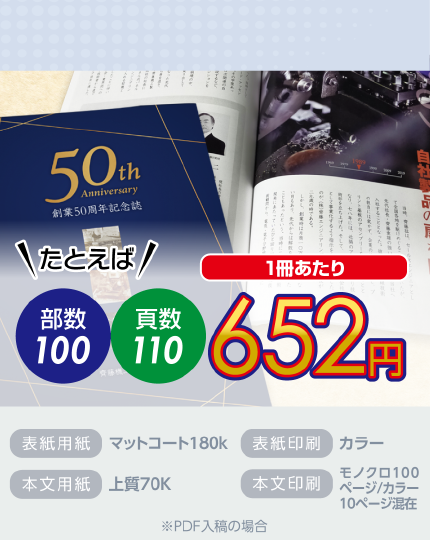

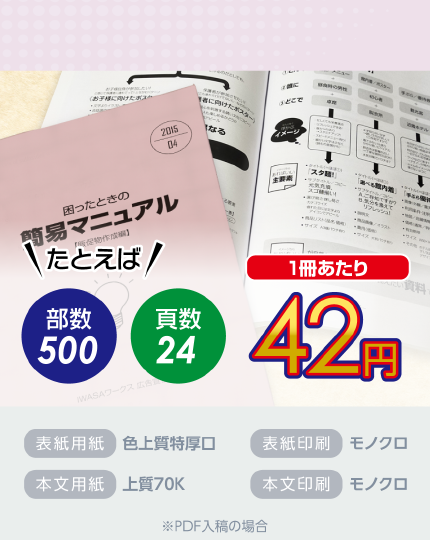

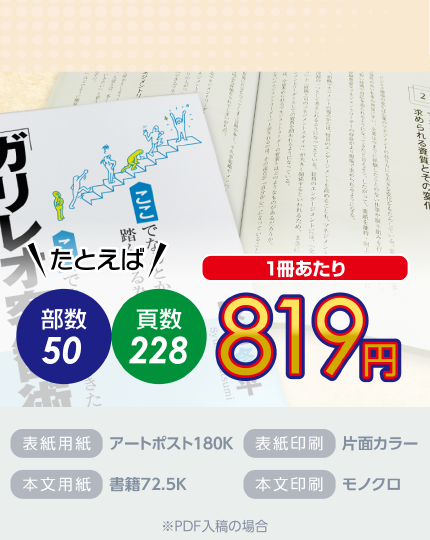

利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。

お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。

製本方法から選ぶ

製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。

対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。